Fino alla Prima Guerra Mondiale l’edilizia dei Sette Comuni era un elemento distintivo del territorio, con caratteristiche ben diverse da quella della pianura vicentina o del vicino Trentino. Purtroppo la distruzione bellica e la ricostruzione del dopoguerra hanno disperso quasi interamente questo patrimonio. Le testimonianze più significative dell’antica architettura ci sono fornite da Aristide Baragiola, autore del volume La casa Villereccia delle Colonie Tedesche Veneto-Tridentine pubblicato nel 1908.

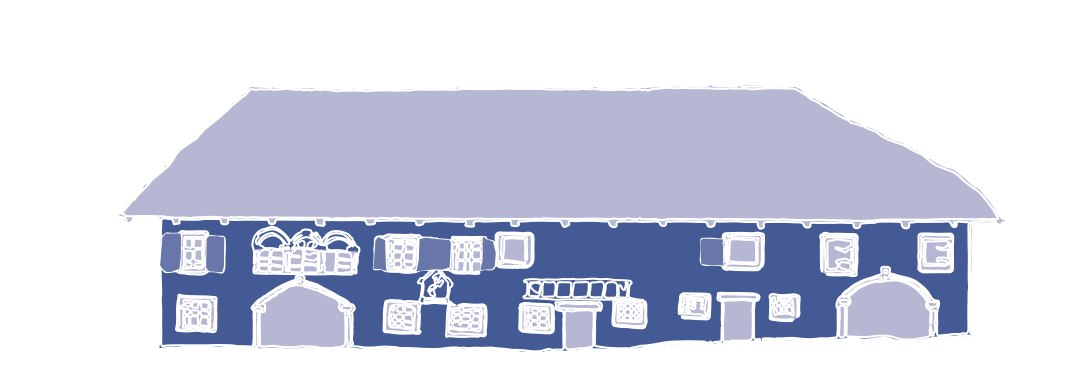

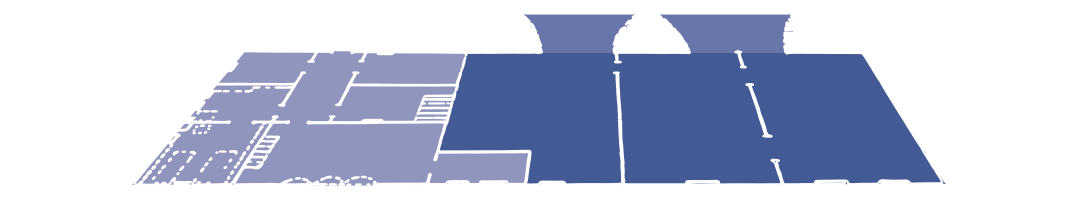

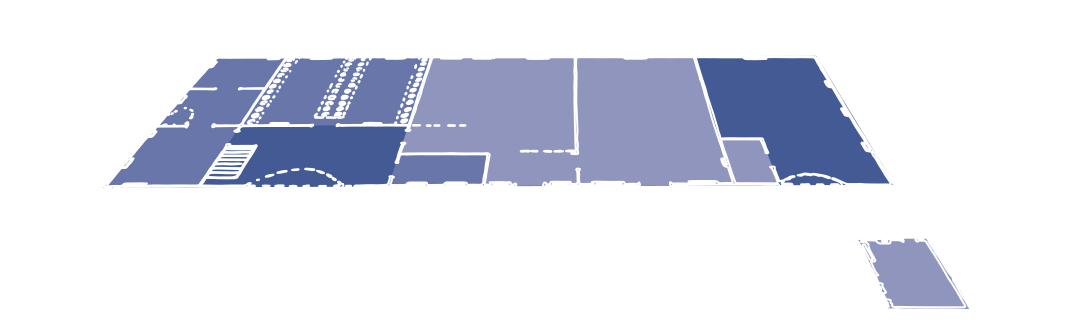

Le abitazioni tradizionali avevano una volumetria semplice: il blocco murario aveva una forma a cubo o a parallelepipedo ed era sormontato da un grande tetto a falde piuttosto ripide, con pendenze anche del 90%, per facilitare lo scivolamento e lo scioglimento della neve. Se l’edificio aveva una base quadrata il tetto assumeva una forma “a piramide”, con quattro falde triangolari uguali; se la base era rettangolare la piramide si allungava in una linea di colmo più o meno estesa con falde triangolari sul lato corto e trapezoidali sul lato lungo (“tetto a padiglione”).

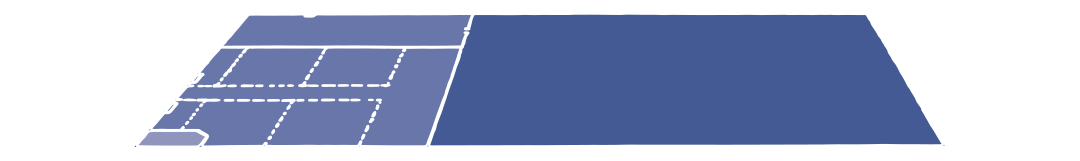

Queste case accoglievano sotto lo stesso tetto sia l’abitazione sia il rustico. La stalla era situata sempre al piano terra dell’edificio, mentre i prodotti agricoli (fieno, grano e avena) erano conservati nello spazio sovrastante. Questa vasta zona, situata sopra il blocco murario e delimitata superiormente dal tetto, prendeva il nome di dilla; al suo interno vi era un’area destinata alla trebbiatura del grano (stadel). Una rampa naturale o artificiale permetteva al carro carico di fieno o di messi di accedere alla dilla mediante un grande portone posteriore (tóar).

I materiali da costruzione erano la pietra e il legno. Il blocco murario era in muratura intonacata, costituita da pietra locale come il biancone, mentre solai, scale e struttura del tetto erano in legno d’abete. Per il manto di copertura si usava la paglia (stròa) o le scandole di legno (prittel), mentre le gronde erano poco sporgenti. Nelle grandi case coloniche la struttura portante del tetto era costituita da una grandiosa intelaiatura di legno, una sorta di guscio che lasciava libero il vasto spazio della dilla.

Le case avevano in genere finestre piccole per ridurre la dispersione del calore. Vista l’assenza di camino per limitare i rischi di incendio, nel sottotetto le finestrelle fungevano anche da sfogo per il fumo del focolare. Era un’architettura povera, ma nella sua semplicità vi era una sorta di radicamento fisico e spirituale al territorio.

Nei centri abitati i corpi di fabbrica si univano gli uni agli altri secondo una tipologia a schiera, ma senza uniformità né per dimensioni né per altezza. Le case più antiche e più povere erano ad un solo piano, con il pavimento in terra battuta e la porta d’ingresso che immetteva direttamente nella cucina (vöarhaus, lett. ‘casa del fuoco’), dove c’era il focolare e dalla quale si poteva accedere da una parte alla camera e dall’altra alla stalla. Tuttavia, già a fine ‘800 queste case erano rare e la maggior parte erano a due piani fuori terra, con la cucina e il tinello (stuba) al pianterreno e le camere al piano superiore.

Struttura della casa colonica alla Réndela (Asiago)

Illustrazioni elaborate sulla base dei disegni originali di Aristide Baragiola

Sottotetto

Sopra l’abitazione

Piano superiore

Piano terra