«Le parole più vere e profonde non sono scritte su libri o su monumenti: sono quelle scritte nei luoghi, nelle contrade e nei boschi»

– Sergio Bonato

La toponomastica è quella disciplina che studia i nomi dei luoghi. Solitamente si associano nomi propri soprattutto a città, paesi, vie e piazze, ma in realtà ci sono moltissimi luoghi, spesso poco conosciuti, che ne hanno uno. Con il passare del tempo e con l’evoluzione della lingua questi termini sono cambiati, sono stati sostituiti o anche dimenticati; in altri casi essi sono tuttora immutati, nonostante le attività o gli elementi a cui facevano riferimento in passato non esistano più.

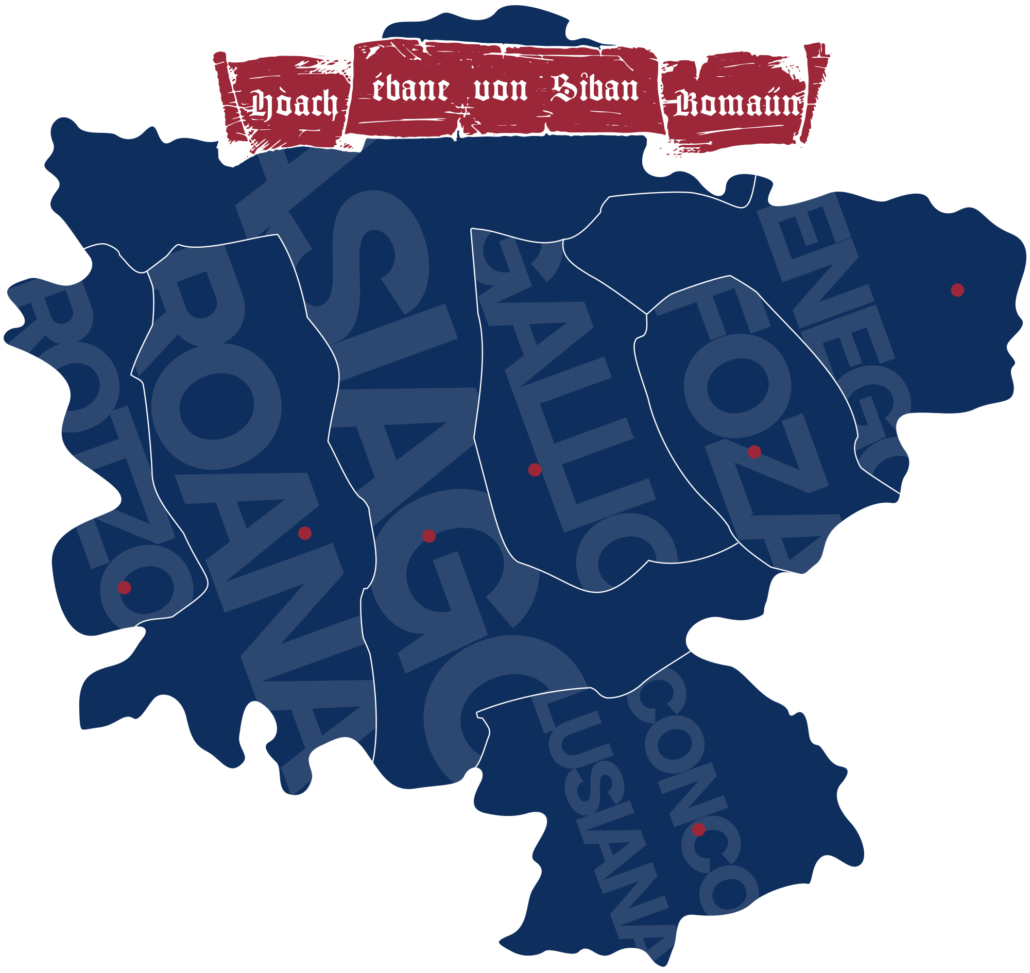

Mappa del territorio altopianese del 1621

Nella realtà dei Sette Comuni la toponomastica permea tutto il paesaggio perché gli abitanti dell’Altopiano non erano solo artigiani, ma più spesso contadini, pastori e boscaioli; vivevano un legame molto forte e quotidiano con i luoghi nei quali abitavano e lavoravano, perciò hanno iniziato a chiamarli in base al loro aspetto o alla loro funzione: così una valle in cui si trovavano molti larici è stata chiamata lerchen taal (valle dei larici), una zona con una sorgiva prönno (sorgente) o una collinetta tondeggiante pübel (sommità arrotondata).

Questo rapporto col territorio era molto più stretto di quello che abbiamo noi oggi: che la pendenza di un prato consentisse di tagliare il fieno con una falce piuttosto che con un falcetto o che lo rendesse più adatto al pascolo piuttosto che all’agricoltura, un tempo erano fattori di grande importanza.

Uno dei molti cartelli in Altopiano che indicano toponimi cimbri

Così la stessa lingua cimbra – e con essa la toponomastica – ha sviluppato una notevole attenzione e ricchezza semantica anche per i più piccoli aspetti naturalistici, perché era proprio con essi che la gente doveva convivere e, grazie ad essi, era in grado di sopravvivere. Ad esempio una zona erbosa poteva chiamarsi ébane (pianoro), bisa (prato), bröol (prato cinto da siepe attorno alla casa), akhar (campo agricolo), kamp (campo), kampìgol (radura, pascolo), óoba (prato, pianoro), … Molte sfaccettature che noi oggi non siamo sempre in grado di cogliere.

Ad oggi, la toponomastica, soprattutto la micro-toponomastica, resta una delle più forti e importanti testimonianze lasciate da chi ha abitato questi monti per quasi mille anni. Non sempre i nomi dei luoghi sull’Altopiano sono di matrice germanica perché, come la lingua, anche gli stessi toponimi hanno subito influssi e modifiche nel tempo.

A fianco a toponimi di chiara origine cimbra o romanza, si trovano molti fenomeni di sovrapposizione linguistica: da parole romanze “cimbrizzate” (covola → kùvala), a termini cimbri “venetizzati” o “italianizzati”, passando per casi di traduzioni (lèntle Balt → contrada Bosco) e omofonie (Hinter khnotto → Interrotto).

Alcuni toponimi diffusi

BALT = bosco

- Contrada Bosco

- Tunkelbalt = Bosco Scuro

- Bellele = Boschetto

BÈKH = strada

- Baalbek = Strada del canale

- Oxabek = Strada dei buoi

- Plàtabeck = Strada della lastra di pietra

ÉKKE = colle

- Comparnechele = Piccolo colle presso le mangiatoie

- Ekar = Colli

- Kubelech = Collina della grotta

- Spilleche = Colle del capitello

- Talecke = Colle della valle

- Tondereke = Colle del tuono

LABA = pozza

- Kaberlaba = Pozza degli insetti o pozza dell’avena

- Labental = Valle delle pozze

- Lebele = Piccola pozza

LOCH = buco

- Giacominerloch = Buco dei Giacomini

- Loke = Buchi

- Puchaloch = Buco del faggio

- Tanzerloch = Buco della danza

- Tagaloch = Buco della cornacchia

PACH = torrente

- Cascate del Pach

- Ghelpach = Torrente di Gallio

- Pach = Torrente

STÒAN = sasso

- Kamme Stòan = Presso il sasso (Pedescala)

- Rameston = Sasso del corvo

- Stainer = Paese di coloro che lavorano la pietra

- Stoner = Paese dei lavoratori della pietra

- Stonhaus = Casa di pietra

TAAL = valle

- Bàrental = Valle dell’orso

- Confetal = Valle della conca

- Crachental = Valle del gracchiare

- Tellale = Piccola valle

- Pakstall = Valle del torrente